Статьи

|

Тайна лабиринта или история о гурами

Журналист: cimonatick Дата: 20.12.2009 Прочитано: 8112

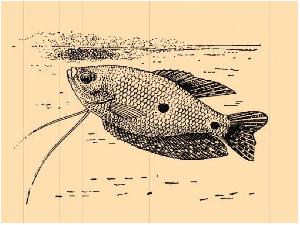

У французского ученого Пьера Карбонье была удивительная страсть. Он мечтал акклиматизировать во Франции, под Парижем, всех самых замечательных животных, обнаруженных в тропиках. Умом Карбонье понимал, что тропические животные не смогут жить и развиваться в суровом для них климате Франции, но сердцем он никак не хотел с этим согласиться. В надежде найти что-нибудь интересное о таких рыбках, ученый углубился в книги. Среди других попалась ему в руки книга англичанина Коммерсона, в которой описывались рыбы, встреченные во время путешествия по Юго-Восточной Азии. Коммерсон писал: "У этих рыб очень нежное мясо, – говорил мне туземец. – Мы разводим их в прудах, а потом спускаем воду и ловим рыб. Я направился к этим прудам. Вода на поверхности одного из них то и дело шла кругами. Я сел на берег и стал наблюдать. Из глубины выплывали широкие лобастые рыбы, таращили на меня глаза и, высунув из воды кончик морды, нюхали воздух. Узнав у туземцев, что этих рыб зовут Гурами, он решил что такое название не подойдет. Ведь надо, чтобы название отразило что-либо характерное для данной рыбы. Почему они высовываются из воды? Видимо, у них сильно развито обоняние". И Коммерсон дал рыбке научное название Osphronemus olfax, что в вольном переводе означает – обоняющий (современное название – Osphronemus goramy).

У французского ученого Пьера Карбонье была удивительная страсть. Он мечтал акклиматизировать во Франции, под Парижем, всех самых замечательных животных, обнаруженных в тропиках. Умом Карбонье понимал, что тропические животные не смогут жить и развиваться в суровом для них климате Франции, но сердцем он никак не хотел с этим согласиться. В надежде найти что-нибудь интересное о таких рыбках, ученый углубился в книги. Среди других попалась ему в руки книга англичанина Коммерсона, в которой описывались рыбы, встреченные во время путешествия по Юго-Восточной Азии. Коммерсон писал: "У этих рыб очень нежное мясо, – говорил мне туземец. – Мы разводим их в прудах, а потом спускаем воду и ловим рыб. Я направился к этим прудам. Вода на поверхности одного из них то и дело шла кругами. Я сел на берег и стал наблюдать. Из глубины выплывали широкие лобастые рыбы, таращили на меня глаза и, высунув из воды кончик морды, нюхали воздух. Узнав у туземцев, что этих рыб зовут Гурами, он решил что такое название не подойдет. Ведь надо, чтобы название отразило что-либо характерное для данной рыбы. Почему они высовываются из воды? Видимо, у них сильно развито обоняние". И Коммерсон дал рыбке научное название Osphronemus olfax, что в вольном переводе означает – обоняющий (современное название – Osphronemus goramy).Ученый обратил внимание на то, что, по словам Коммерсона, пруд буквально кишел этими крупными рыбами. Значит, они очень продуктивны и их можно выращивать в прудах. Но этого мало. Карбонье подошел к книжной полке и снял одну из книг многотомной "Естественной истории рыб" Кювье и Валансье. Как оказалось, Кювье и Валансье не видели в живом виде ни анабаса, ни гурами, не наблюдали за их повадками. Оба автора препарировали заспиртованные экземпляры анабаса. За обычными жаберными дужками они обнаружили еще какие-то видоизмененные дуги, состоящие из тончайших пластинок. Ходы и повороты между этими пластинками были настолько запутанными, что Кювье назвал этот орган лабиринтом. Но зачем этот лабиринт анабасу? Очевидно в этот лабиринтовый аппарат, рыба набирает запас воды, и, когда она перебирается из водоема в водоем, жабры увлажняются, что предотвращает их высыхание.

Как знать, если бы Кювье внимательно отнесся к препарированному им анабасу и задумался над величиной жабр и лабиринта рыбки, может быть, у него и возник бы вопрос: как в таком крохотном лабиринте умещается столько воды, что ее хватает для смачивания больших поверхностей жабр рыбы в течение многих часов?

Но так или иначе, а вопрос с лабиринтом для Кювье был решен. Никто не заинтересовался этим вопросом, пока Карбонье не увлекся идеей акклиматизации гурами во Франции. Экспансивный француз думал, что если гурами и анабасы приживутся в прудах, это будет самая лакомая рыба. И он решил привезти во Францию партию гурами.

В наше время ихтиологи доставляют рыб из страны в страну и даже на другой континент без особых хлопот. Рыб помещают в особые сосуды – канны, сделанные обычно из нержавеющей стали или алюминия. У нас применяют самые совершенные канны – из органического стекла: через него можно следить, как чувствуют себя рыбы. Из особого баллона в канны подается кислород, а иногда просто нагнетается воздух. Вода насыщается кислородом и перемешивается струёй газа. Рыбы при этом чувствуют себя хорошо и доезжают на быстрых современных теплоходах или самолетах почти без потерь.

Но так перевозят рыб теперь. А тогда...

Агенты Карбонье в Индокитае наловили всех заказанных им рыб. Здесь были юркие полосатые рыбки со звонким названием "данио", разноцветные усачи–барбусы и, конечно, гурами. Всех рыбок запустили в большую бочку, которую закрепили на палубе уходящего в Европу парохода. Во время плавания судно часто испытывало качку и, чтобы вода из бочки не выплескивалась, а рыбки не вылетели за борт, на воду сверху положили деревянный круг. В пути рыб не кормили и воздух в бочку не поддували. Пароходы тогда плыли не спеша, с черепашьей скоростью, через Индийский океан, мимо мыса Доброй Надежды, вдоль западного берега Африки и спустя добрый десяток недель благополучно добирались до Марселя или Гавра. Здесь их встречали ученые-ихтиологи, с волнением заглядывали в давно ожидаемую бочку и... находили почти всех рыб здоровыми! Невероятно? Очень даже вероятно. Ведь рыбы выносливы и могут выдержать длительное голодание. К тому же в бочку сажали не так уж много рыб – не сотни, как в современную аэрируемую канну, а каких-нибудь два-три десятка. Конечно, не все рыбы доезжали живыми, некоторые не выдерживали такой перевозки, но это были отдельные особи. И вдруг в бочке, которую получил Карбонье, не оказалось ни одного живого гурами. Ни одного! Другие рыбы добрались благополучно, среди них погибли лишь единицы, а гурами погибли все.

Агенты Карбонье в Индокитае наловили всех заказанных им рыб. Здесь были юркие полосатые рыбки со звонким названием "данио", разноцветные усачи–барбусы и, конечно, гурами. Всех рыбок запустили в большую бочку, которую закрепили на палубе уходящего в Европу парохода. Во время плавания судно часто испытывало качку и, чтобы вода из бочки не выплескивалась, а рыбки не вылетели за борт, на воду сверху положили деревянный круг. В пути рыб не кормили и воздух в бочку не поддували. Пароходы тогда плыли не спеша, с черепашьей скоростью, через Индийский океан, мимо мыса Доброй Надежды, вдоль западного берега Африки и спустя добрый десяток недель благополучно добирались до Марселя или Гавра. Здесь их встречали ученые-ихтиологи, с волнением заглядывали в давно ожидаемую бочку и... находили почти всех рыб здоровыми! Невероятно? Очень даже вероятно. Ведь рыбы выносливы и могут выдержать длительное голодание. К тому же в бочку сажали не так уж много рыб – не сотни, как в современную аэрируемую канну, а каких-нибудь два-три десятка. Конечно, не все рыбы доезжали живыми, некоторые не выдерживали такой перевозки, но это были отдельные особи. И вдруг в бочке, которую получил Карбонье, не оказалось ни одного живого гурами. Ни одного! Другие рыбы добрались благополучно, среди них погибли лишь единицы, а гурами погибли все."Это могло случиться по двум причинам, – решил Карбонье. – Либо они не перенесли общества других рыб, либо их побило деревянным кругом. Ну что ж, как ни печально, придется все повторить".

Легко сказать – повторить. Пришлось пережидать осень и зиму и только на следующее лето (ведь не повезешь тропических рыб, когда в Европе холодно) пришел транспорт с гурами. Дрожащими от волнения руками Карбонье приподнимает край парусины, которой на этот раз была закрыта бочка. Перед глазами плавали погибшие рыбы. Но он упорно решил еще раз повторить, дав указания брать самых молодых и проворных рыбок и как можно тщательнее закрывать бочку.

Прошло еще несколько месяцев. И снова Карбонье в порту с волнением смотрит на бочку. Его наметанный взгляд сразу определяет, что бочка закрыта небрежно – кое-где парусина не лежит на воде, а висит над нею. Но ругаться некогда. Рука срывает парусину. ...Лишь одна рыбка из всей партии была живой. Только одна! Да и та лежит на боку и тяжело дышит. Бережно доставляет Карбонье драгоценную рыбку домой и пускает ее в самый глубокий аквариум. Она камнем падает на дно и лежит на боку, судорожно двигая жабрами.

"Чего ей не хватает? – мучительно думает Карбонье. – Вода самая чистая, глубина достаточная".

Он неподвижно сидит около аквариума, устремив взор на загадочную капризную гурами. Почему все рыбы переносят дорогу и только с этими такая беда?

Вдруг он увидел, что рыбка зашевелилась, пытается подняться. Вот она уже устремилась к поверхности, плавники ее энергично работают, но сил не хватает, гурами камнем идет на дно.

"Она тонет, как будто вода – не родная ей стихия, – удивляется Карбонье. – Рыбы свободно регулируют свое положение в воде при помощи плавательного пузыря. Может быть, он парализован у гурами? Но отчего?"

Размышления ученого были прерваны новой попыткой гурами достичь поверхности воды. Рыбка вела себя, как сухопутное тонущее существо. Вот она сделала последний отчаянный рывок, на миг высунулась из воды и... Карбонье даже привстал от изумления.

– Эврика! – вскричал он. – Значит, гурами регулирует глубину с помощью воздуха, который она заглатывает из атмосферы!

Ученого ждал и еще один сюрприз. Гурами плавала все веселее, но то и дело подплывала к поверхности и глотала воздух. Рыбка ведь дышала атмосферным воздухом! Вот в чем причина гибели рыб в пути...Поверхность воды была закрыта и рыбы лишались доступа к атмосферному воздуху. Так вот почему они гибли! Гибли? Но ведь у них есть жабры. Чем же они дышат: растворенным в воде кислородом или атмосферным воздухом?

На этот вопрос Карбонье пока ответить не мог. Но зная причину неудач, он организует новые перевозки. В 1873 году прибывает партия гурами – прибывает почти без потерь! В 1878 году в Европу "приезжают" анабасы. А уж потом в аквариумах появляются и другие лабиринтовые рыбки: бойцовые, трихогастры, лялиусы и др.

Теперь уже наблюдениями занимается не один Карбонье. Лабиринтовые интересуют многих ученых и любителей аквариума. Выяснилось, что рыбки и в самом деле не могут жить без доступа к поверхности воды. Стало очевидным, что объяснение Кювье и Валансье относительно роли лабиринтового аппарата как хранилища воды не выдерживает никакой критики. На самом деле этот орган нужен рыбам для заглатывания атмосферного воздуха. Он действует не только в засуху, но и в течение всей жизни рыбки. Эту особенность лабиринтовых ученые объяснили следующим образом. Рыбки живут в мелких, сильно прогреваемых солнцем водоемах, которые могут высохнуть. Но даже если в этих лужах и останется немного воды, кислорода в ней будет очень и очень мало. Вот тут-то и поможет рыбкам способность "дышать" атмосферным воздухом. Гурами и трихогастры не могут, как анабас, выползти из водоема, на зато им не страшна даже самая тухлая вода: они и в ней доживут до периода дождей.

Вот почему лабиринтовым нужен атмосферный воздух. И если их лишить возможности "дышать" им, они погибнут даже в самой чистой воде. Ученые проделали такой опыт: закрыли для этих рыб доступ к поверхности воды. Анабас погиб уже через 12 минут, гурами и бойцовая рыбка через 10 минут начали проявлять беспокойство, через 20 – забились и упали на бок, а через 35– 40 – тоже погибли. Дольше всех казался спокойным лялиус. Значит, у всех этих рыб разная потребность в атмосферном воздухе: у анабаса большая, у лялиуса меньшая. Но в то же время все эти рыбки рано или поздно "задыхаются" в воде и гибнут. А раз лабиринтовые рыбы "дышат" не только растворенным в воде кислородом, но и атмосферным воздухом, значит, они двоякодышащие? Нет, этого про лабиринтовых сказать нельзя, ведь у них нет одновременно и жабр, и легких. Да и лабиринтовый аппарат – это не что иное, как видоизмененные жабры.

Вот почему лабиринтовым нужен атмосферный воздух. И если их лишить возможности "дышать" им, они погибнут даже в самой чистой воде. Ученые проделали такой опыт: закрыли для этих рыб доступ к поверхности воды. Анабас погиб уже через 12 минут, гурами и бойцовая рыбка через 10 минут начали проявлять беспокойство, через 20 – забились и упали на бок, а через 35– 40 – тоже погибли. Дольше всех казался спокойным лялиус. Значит, у всех этих рыб разная потребность в атмосферном воздухе: у анабаса большая, у лялиуса меньшая. Но в то же время все эти рыбки рано или поздно "задыхаются" в воде и гибнут. А раз лабиринтовые рыбы "дышат" не только растворенным в воде кислородом, но и атмосферным воздухом, значит, они двоякодышащие? Нет, этого про лабиринтовых сказать нельзя, ведь у них нет одновременно и жабр, и легких. Да и лабиринтовый аппарат – это не что иное, как видоизмененные жабры.И вот опять запутались ученые. Что Кювье был не прав – это очевидно. Но и утверждать, что анабас "дышит" непосредственно воздухом атмосферы, тоже нельзя.

В конце 80-х годов проблемой лабиринтового аппарата заинтересовался известный русский ихтиолог Николай Юрьевич Зограф. Вместе со своими помощниками ученый провел тщательное исследование лабиринтового аппарата. Выяснилось, что и орган-то этот не такой уж "лабиринтовый". У анабаса, например, он состоял всего из трех костных пластинок, отстоящих друг от друга на расстоянии 1,5–2,5 миллиметра. Воде здесь, конечно, негде задерживаться. Но зато Зограф обнаружил, что поверхность лабиринта покрыта мельчайшими кровеносными сосудами. Оказалось, что у лабиринтовых к этому аппарату подходили вены и артерии. Идущая к жабрам и лабиринту венозная кровь от них идет уже обогащенная кислородом. Лабиринтовый аппарат, следовательно, оказался видоизмененной конструкцией жабр, приспособленной для обогащения крови кислородом из атмосферного воздуха. Значит, правы те, кто утверждал, что лабиринтовые – двоякодышащие? Ничего подобного. Воздух в лабиринтовый аппарат попадает не непосредственно, не "сухой", как в легкие наземных животных или настоящих двоякодышащих рыб. Заглатывая воздух с поверхности, эти рыбы обволакивают его тонкой пленкой воды. И вот этот-то пузырек воздуха попадает в лабиринт. Газообмен происходит не непосредственно, а через водяную пленку, окружающую воздух.

Когда в аквариуме вода несвежая, многие рыбки время от времени подплывают к поверхности и, чавкая, заглатывают пузырьки воздуха. Пузырьки проходят через жабры, и какая-то часть кислорода успевает пройти сквозь пленку пузырьков и усваивается жабрами. Так делают золотые рыбки, карпы и другие, когда в воде мало кислорода. А юркие красавицы харациниды из Южной Америки постоянно заглатывают пузырьки воздуха и катают их во рту. Но, конечно, никому и в голову не придет называть этих рыб двоякодышащими.

Что касается лабиринтовых, то у них потребность заглатывать "мокрые" пузырьки воздуха стала постоянной – это позволило им лучше приспособиться к сложным условиям существования. Но их назвать двоякодышащими нельзя.

Так был наконец найден выход из лабиринта, в котором долгое время блуждали ихтиологи в поисках правильного объяснения принципа действия лабиринтового аппарата...

По материалам книги "Путешествие по аквариуму", автор Махлин М.Д.

Фотографии взяты из свободных файловых архивов интернета.

Подготовила и разместила: Наталия Николенко.

Дополнительно по данной категории

| 24.03.2010 - Кто же был первым? |

| 22.03.2010 - 4-й конкурс гуппи, 1960 год. |

| 20.03.2010 - Новинки из ГДР, 1958 год. |

| 18.03.2010 - Московская выставка аквариумов и террариумов 1980 года. |

| 16.03.2010 - Конкурс "Гуппи-81". |

| 14.03.2010 - Впервые в СССР – континентальная морская экспозиция. |

| 06.03.2010 - Опыт отечественной селекции пецилий, 1950-е годы. |

|

|||||||||

|

|||||||||

Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.