Статьи

|

Прав ли был Геродот или легенда об Анабасе

Журналист: cimonatick Дата: 20.12.2009 Прочитано: 9490

Два века назад при изучении трудов древних авторов ученые натолкнулись на сообщение греческого историка Геродота о рыбах, которые живут на суше. Естественно, всерьез они это не восприняли. Ведь всем известно, что рыба – житель воды, дышит жабрами, а воздух на жабры действует губительно, сушит их, и рыба сразу погибает. Очевидно, решили исследователи Геродота, сообщение о сухопутных рыбах – миф, нелепость, вызванная тем, что автору рассказали легенду как факт, а он не проверил и вписал в свой труд. И вдруг при изучении текстов другого автора – Аристотеля – нашли совершенно похожее сообщение. Аристотель писал, что есть на свете рыбы, которые не только могут долгое время жить без воды, но и способны покидать водоемы и путешествовать по суше. Второе сообщение заставило ученых-историков задуматься. Пригласили для консультации зоологов – специалистов по рыбам. Теперь таких ученых называют ихтиологами. Ихтиология (от греческих слов "ихтио" – рыба, "логос" – слово, понятие, учение) – это отрасль зоологии, изучающая жизнь рыб. Но в середине XVIII века наука о рыбах была еще очень слабо развита и не выделялась в специальный раздел зоологии. Посмотрели специалисты по рыбам оба текста, подумали и решили, что таких рыб быть не может. Видимо, древние авторы просто переписали легенду один у другого. Но тут историки натолкнулись уже не на краткое описание, а на целый трактат, посвященный этому вопросу. Теофраст в своей книге "О рыбах, которые живут на суше" сообщал, что в Индии есть рыбы, которые выходят из рек, ползают по суше, дышат воздухом, а затем возвращаются обратно в воду.

Два века назад при изучении трудов древних авторов ученые натолкнулись на сообщение греческого историка Геродота о рыбах, которые живут на суше. Естественно, всерьез они это не восприняли. Ведь всем известно, что рыба – житель воды, дышит жабрами, а воздух на жабры действует губительно, сушит их, и рыба сразу погибает. Очевидно, решили исследователи Геродота, сообщение о сухопутных рыбах – миф, нелепость, вызванная тем, что автору рассказали легенду как факт, а он не проверил и вписал в свой труд. И вдруг при изучении текстов другого автора – Аристотеля – нашли совершенно похожее сообщение. Аристотель писал, что есть на свете рыбы, которые не только могут долгое время жить без воды, но и способны покидать водоемы и путешествовать по суше. Второе сообщение заставило ученых-историков задуматься. Пригласили для консультации зоологов – специалистов по рыбам. Теперь таких ученых называют ихтиологами. Ихтиология (от греческих слов "ихтио" – рыба, "логос" – слово, понятие, учение) – это отрасль зоологии, изучающая жизнь рыб. Но в середине XVIII века наука о рыбах была еще очень слабо развита и не выделялась в специальный раздел зоологии. Посмотрели специалисты по рыбам оба текста, подумали и решили, что таких рыб быть не может. Видимо, древние авторы просто переписали легенду один у другого. Но тут историки натолкнулись уже не на краткое описание, а на целый трактат, посвященный этому вопросу. Теофраст в своей книге "О рыбах, которые живут на суше" сообщал, что в Индии есть рыбы, которые выходят из рек, ползают по суше, дышат воздухом, а затем возвращаются обратно в воду. В 1797 году лейтенант датского флота Дальдорф опубликовал свои впечатления от поездки в Индию. Среди прочего он описывал и необычных сухопутных рыб. "Одну из них я поймал собственными руками на пальме в углублении листа. Здесь было небольшое количество воды, в которой и лежала рыба. Сначала я решил, что она попала сюда из лап хищной птицы, которая почему-то не успела ее убить и съесть. Но впоследствии я не раз видел, как эти удивительные рыбы выходят из воды и ловко лезут на пальму по мохнатой коре, цепляясь за нее своими шипами".

В 1797 году лейтенант датского флота Дальдорф опубликовал свои впечатления от поездки в Индию. Среди прочего он описывал и необычных сухопутных рыб. "Одну из них я поймал собственными руками на пальме в углублении листа. Здесь было небольшое количество воды, в которой и лежала рыба. Сначала я решил, что она попала сюда из лап хищной птицы, которая почему-то не успела ее убить и съесть. Но впоследствии я не раз видел, как эти удивительные рыбы выходят из воды и ловко лезут на пальму по мохнатой коре, цепляясь за нее своими шипами".Сообщение Дальдорфа наделало много шума, снова вызвало много споров, было перепечатано в научных трудах разных зоологов, но так и не внесло ясности в вопрос.

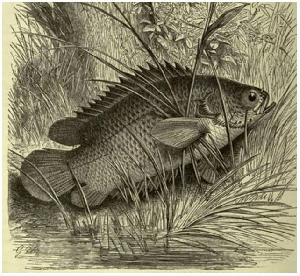

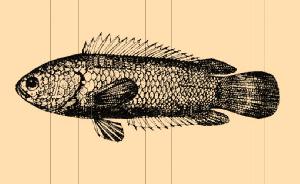

Со временем европейские зоологи начали посещать новые колонии и изучать их природу. Вот тут-то и восторжествовали те, кто считал, что Геродот в вопросе о сухопутных рыбах не ошибался. Ученые обнаружили рыбку, которую местные жители называли "тамоулепаунеиери", что в переводе означало – рыба, карабкающаяся на дерево. Этой рыбке дали научное название Anabas splendes, что означает анабас лазящий (современное название – Anabas testudineus). Принадлежит она к группе Anabantoidei (Лабиринтовые).

В самом деле эта удивительная рыбка ползала по суше. Но делала она это не просто так, из любви к сухопутному образу жизни, а в связи с острой необходимостью.

Живет анабас в мелких, хорошо прогреваемых водоемах. В особенно засушливые годы такие водоемы высыхают. Для рыбного населения – это трагедия, это страшная массовая смерть. Но не для анабаса. Анабас выползает из высохшего пруда и по траве, цепляясь за ее стебельки плавниками и жаберными крышками, на которых есть для этого особые шипы, и медленно ползет в поисках воды. Чаще рыбки выползают ночью, под утро, когда трава покрыта росой. Если на территории, окружающей высохший водоем, нет близко другого водоема, анабас может и погибнуть. Ведь это не какая-то "сухопутная" рыба, а самая обыкновенная – "водяная". И на сушу анабас выползает потому, что в водоеме уже нет воды и надо ее искать где-то в другом месте. Долго быть без воды он, конечно, не сможет, поэтому, когда на него "пахнет свежестью" с дерева, он, спасаясь от жаркого солнца, несущего смерть, начнет карабкаться на дерево. Те рыбки, которым удается забраться, находят обычно в дуплах и пазухах листьев маленькие непересыхающие "водоемчики". Эти "водоемчики" так обычны в тропических лесах, что некоторые местные лягушки даже утратили способность метать икру в прудах или реках. Они откладывают ее только в "водоемах" дупла или пазухи листа, и здесь их потомство проходит все стадии развития. В этих-то крохотных лужах анабасы и пережидают засуху. Но стоит пройти ливню, как с деревьев сыплются анабасы, спеша в родной водоем. Нетрудно понять, откуда у местных жителей раньше существовала легенда о добром боге, посылавшем с неба вкусных рыб...

Живет анабас в мелких, хорошо прогреваемых водоемах. В особенно засушливые годы такие водоемы высыхают. Для рыбного населения – это трагедия, это страшная массовая смерть. Но не для анабаса. Анабас выползает из высохшего пруда и по траве, цепляясь за ее стебельки плавниками и жаберными крышками, на которых есть для этого особые шипы, и медленно ползет в поисках воды. Чаще рыбки выползают ночью, под утро, когда трава покрыта росой. Если на территории, окружающей высохший водоем, нет близко другого водоема, анабас может и погибнуть. Ведь это не какая-то "сухопутная" рыба, а самая обыкновенная – "водяная". И на сушу анабас выползает потому, что в водоеме уже нет воды и надо ее искать где-то в другом месте. Долго быть без воды он, конечно, не сможет, поэтому, когда на него "пахнет свежестью" с дерева, он, спасаясь от жаркого солнца, несущего смерть, начнет карабкаться на дерево. Те рыбки, которым удается забраться, находят обычно в дуплах и пазухах листьев маленькие непересыхающие "водоемчики". Эти "водоемчики" так обычны в тропических лесах, что некоторые местные лягушки даже утратили способность метать икру в прудах или реках. Они откладывают ее только в "водоемах" дупла или пазухи листа, и здесь их потомство проходит все стадии развития. В этих-то крохотных лужах анабасы и пережидают засуху. Но стоит пройти ливню, как с деревьев сыплются анабасы, спеша в родной водоем. Нетрудно понять, откуда у местных жителей раньше существовала легенда о добром боге, посылавшем с неба вкусных рыб...По материалам книги "Путешествие по аквариуму", автор Махлин М.Д.

Фотографии взяты из свободных файловых архивов интернета.

Подготовила и разместила: Наталия Николенко.

Дополнительно по данной категории

| 24.03.2010 - Кто же был первым? |

| 22.03.2010 - 4-й конкурс гуппи, 1960 год. |

| 20.03.2010 - Новинки из ГДР, 1958 год. |

| 18.03.2010 - Московская выставка аквариумов и террариумов 1980 года. |

| 16.03.2010 - Конкурс "Гуппи-81". |

| 14.03.2010 - Впервые в СССР – континентальная морская экспозиция. |

| 06.03.2010 - Опыт отечественной селекции пецилий, 1950-е годы. |

Нет комментариев. Почему бы Вам не оставить свой?

Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь.